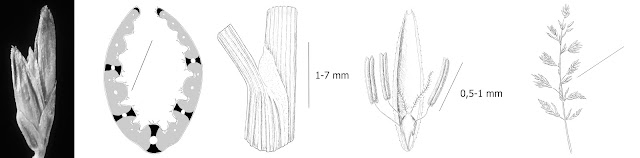

El género Puccinellia se caracteriza por tener espiguillas con 3-5 flores; artejos de la raquilla glabros; glumas desiguales muy obtusas, al menos la gluma superior con tres nervios; lema, menor de 4 mm, con el dorso redondeado en la base,con pelos adpresos en el tercio inferior y truncada en el ápice con nervios prominentes; estilos cortos y caedizos; callo hirsuto.

Un análisis cladístico de la variación del sitio de restricción del ADN del cloroplasto entre accesiones de Catabrosa, Phippsia, Sclerochloa y Puccinelia, se resolvió con Puccinellia como un grupo monofilético, con Sclerochloa como hermano de grupo, Phippsia y Catabrosa se sitúan respectivamente más alejados. Aunque se conoce de la existencia de híbridos naturales entre Phippsia y Puccinellia (Choo et al., 1994).

El género comprende 116 especies, con especial representación en las zonas templadas y árticas del Hemisferio Norte. En Sudamérica viven 10 especies que se extienden desde la Puna de Atacama hasta Tierra de Fuego. Por otro lado se han citado una especie para África y unas pocas para Australia y Nueva Zelanda (Nicora, 1999).

Mapa de distribución del género Puccinellia modificado de http://www.plantsoftheworldonline.org/

El número de cromosomas base es x = 7. En Puccinelllia encontramos diploides, triploides, tetraploides hexaploides y octoploides. El género Puccinellia parece tener una menor proporción de poliploides en el Ártico que en las regiones templadas, contrariamente al patrón general en muchos grupos de plantas de tener un mayor número de poliploides con el aumento de la latitud. Los táxones poliploides se extienden por toda el área de distribución del género pero los diploides, están restringidos a las regiones frías próximas al círculo polar ártico y a pocas regiones del interior. Concretamente conocemos once táxones diploides que habitan ambientes no litorales, de los cuales cinco se encuentran en Asia (depresiones salinas próximas al mar Caspio, hasta las elevadas montañas del Pamir y Altai. Tambien están presentes en los altiplanos de Siberia y Asia Central), dos en la región centro-occidental de Estados Unidos (valles desérticos continentales de Califormia, Arizona) y cinco en el Mediterráneo (tres junto al Mar Negro y dos en la Península Ibérica). Según los conocimientos disponibles, la distribución actual de los diploides sugiere la existencia de distintas áreas, a partir de las cuales se han formado el resto de las especies del género Puccinellia. Estas áreas, en el Hemisferio Norte, son: estepas frías de Asia Central y las regiones frías del Norte, próximas al Circulo Polar. De modo secundario han podido actuar como centros de diferenciación las regiones endorreicas del oeste de los Estados Unidos, la Península Ibérica y los alrededores del Mar Negro (Montserrat et al., 1986). Para L. Consaul (2007), es de esperar que el origen de las especies diploides árticas se encuentra en la región de Beringia porque concentra el mayor número de especies diploides .pero las relaciones basales entre el ártico y las especies de Puccinellia de las zonas templadas permanece sin resolverse. Beringia es un puente terrestre que unía Rusia con Alaska y el noroeste de las Islas árticas americanas. Estudios fitogeográficos recientes confirman la idea de Hultén (1972) que sugirió un refugio importante de plantas en la región de Beringia durante la última glaciación.

En el valle del Duero encontramos:

Puccinellia rupestris (2n = 42) Terófito, cubetas endorreicas y lugares salobres, hasta 600 m. Por toda la cuenca excepto Burgos y Palencia.

Puccinellia fasciculata (2n = 28) Hemicriptófito, cubetas endorreicas y lugares salobres, hasta 700 m. En el interior de la cuenca, Valladolid y zonas limítrofes.

1/2 o 1/3 s.e. = 1/2 o 1/3 sin espiguillas en la base de algunas ramasPuccinellia hispanica (2n = 42) Hemicriptófito, en lagunas endorreicas de agua salada, hasta 1200 m. En el Sistema Ibérico.

Puccinellia festuciformis (2n = 42) Hemicriptófito, en cubetas endorreicas, lagunas y zonas salobres hasta 500 m. Presencia puntual en el interior de la cuenca.

Puccinellia fasciculata de Oeder, G.C. "Flora Danica" (1761-1861)

G. Ledyard Stebbins (1983)

3.- Migraciones hacia el norte del Viejo Mundo, circumpolares, hacia el sur del Nuevo Mundo: Agrostis, Alopecurus, Hierochloe y Phleum.

4.- Migraciones circumpolares, hacia el sur en ambos hemisferios: Puccinellia.

Los géneros más grandes, como Festuca y Poa tienen patrones más complejos que es necesario saber más de ellos antes que se puedan identificar las direcciones de la migración. Probablemente, la mayoría incluyen grupos de especies con patrones migratorios muy diferentes.

Stebbins plantea la hipótesis del contacto secundario. Esta hipótesis, plantea la idea de que las plantas que respondieron a las condiciones cada vez más duras que se dieron en la segunda mitad del Plioceno y inicio del Pleistoceno a lo largo de las crestas de las nuevas cadenas montañosas así como en latitudes más altas, eran principalmente diploides. Este tipo de plantas tienen mayor tolerancia al frío y, en el norte, a las largas noches árticas. Con el inicio de las glaciaciones del Pleistoceno, las poblaciones alpinas colonizaron altitudes más bajas y las poblaciones árticas se trasladaron hacia el sur. Muchos contactos secundarios entre diferentes especies se establecían y rompían rápidamente. En estos contactos se producían hibridaciones, acompañadas o seguidas de poliploidía o introgresión, lo que generó nuevas razas y especies, algunas de las cuales se adaptaron a las nuevas condiciones que prevalecen en las regiones abandonadas por el hielo. Estas nuevas razas y especies, que ahora forman la mayor parte de la flora ártico-alpina, se originaron durante el millón de años o más durante el cual los glaciares avanzaron y retrocedieron, pero algunos de ellos probablemente datan del comienzo de la recesión final, alrededor de 14.000 a 10.000 años.

Esta hipótesis explicaría porque las floras del norte contienen un número apreciable de especies diploides, semejante proporciones no favorecen la hipótesis de que la mayoría de los poliploides se generaron en zonas alpinas y emigraron hacia el norte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario